建築基準法改正:脱炭素と日本が守るべき価値保全の両立を

ゼロボード総研所長 グローバル・サステナビリティ基準審議会(GSSB理事)

待場 智雄

改正建築基準法が今月(2025年4月)から実施された、といってもピンと来る人は多くないだろう。建築基準法は、「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的」に元は1950年に設けられた法律で、災害時に倒壊せず、人命を守るための建築物の最低基準を定めている。*1)

今回の改正の狙いは、2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス(GHG)46%削減(2013年度比)の脱炭素目標を達成するために、日本のエネルギー消費の約3割を占める建築分野の省エネ対策強化である。原則としてすべての新築住宅・非住宅(増改築を含む)に対して、省エネ基準の適合(断熱等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上)*2)が義務化され、2030年までのZEH基準*3)への引き上げが予定されている。*4)

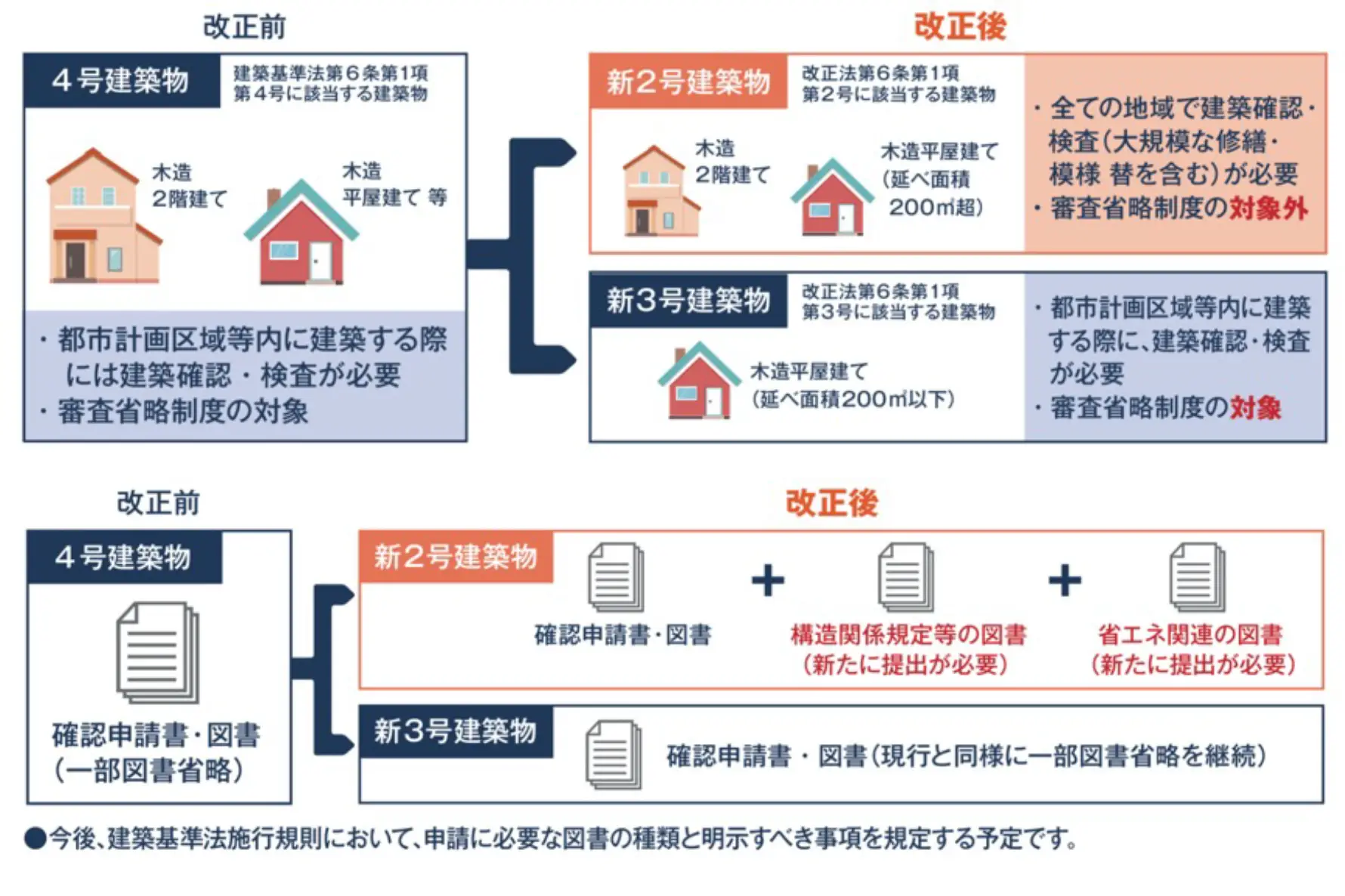

こう聞くと「エネルギー効率の悪い住宅分野もようやく脱炭素が進むか」と朗報に思えるが、一方で難題も生じている。改正の最重要変更点が「4号特例」の見直しである。同法第6条第1項第4号により、木造の小規模建築物で建築士が設計を行う場合、構造関係規定等の審査が省略されるルールになっていたが、木造2階建てや200m2超の平屋建て(つまりほとんどの一般住宅)が今回省略の対象外となる。*5)

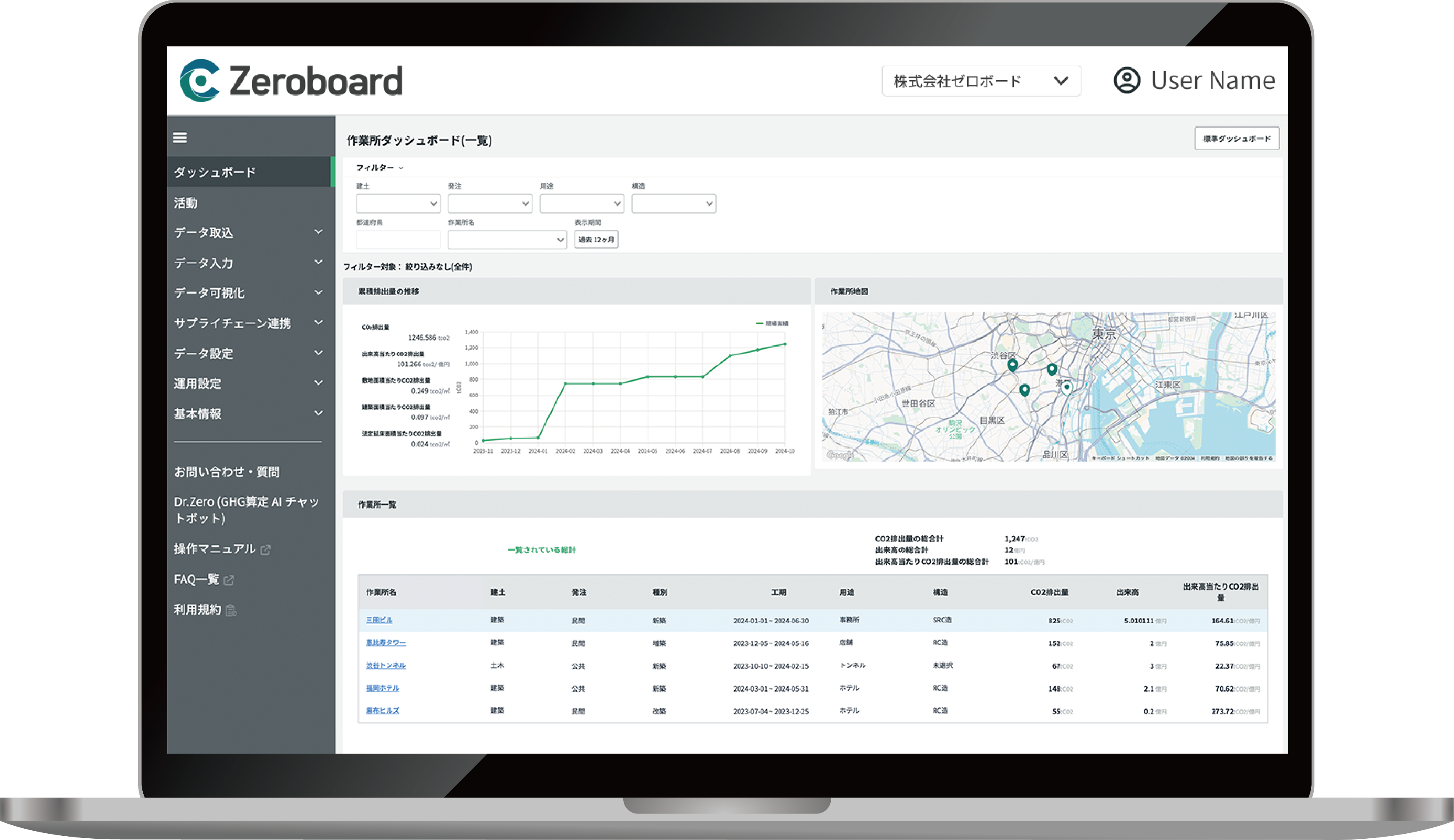

図: 4号特例の対象の変更および提出書類の内容*6)

図: 4号特例の対象の変更および提出書類の内容*6)

古民家や空き家を買ってリフォームして住み続けたり店を始めたりしようという人が最近増えているが、これらは「既存不適格建築物」となり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の1種以上について行う過半の修繕、模様替えは、新築同様工事前に確認申請の提出が求められることになる。*7) 例えば、昔の階段が急すぎるので緩めたいという場合でも、全体に断熱や耐震補強を大幅に施し基準をクリアしなければならない。しかも、省エネ化することで建物の重量がアップし、構造安全性を担保するのは一層難しくなる。古民家だとしっかりしたものでも、大工の勘で免震を頭に作られたものを図面に起こして耐震性を証明するのは相当のハードルだ。

結果として、小規模な修繕に留め後は朽ちていくまで放置するか、解体して新築するしかなくなり、国や自治体が取り組む空き家利活用に逆行する。これでは、文化財だけが何とか残り、インバウンド観光客が愛でる日本の地方の町並みや農漁村風景を自らみすみす失うことになるだろう。住宅の全体ストックの脱炭素化には大賛成だが、政府にはぜひクラシックカーのような長期価値ある建物への例外措置や断熱改修・耐震補強コストの補助拡大を考えてほしい。

類似の件として、2024年6月から施行された改正食品衛生法で、漬物製造が営業許可制となり、HACCP*8) に沿って加工施設と住まいの分離、レバー式や自動水栓の導入、窓や網戸の設置などの基準を求められ、道の駅などで販売され好評を博してきた地元のお年寄りが手作りする漬物が消えつつある。2012年に札幌市のメーカーが製造した白菜の一夜漬けで8人が死亡したO157による集団食中毒に起因する規制強化で、長く発酵させる大半の漬物に適用する意義は考えられない。*9)

こうした政策の目的は崇高だが、実施デザインにおいて別の面で負の多大な影響を及ぼすケースは枚挙にいとまがない(昨今の「103万円の壁」議論もその一つだろう)。脱炭素においてもほかに、傾斜山間地などでの太陽光発電所建設による景観破壊や自然災害リスクの懸念から、再エネ全般へのイメージに傷がついている。政策立案者の能力向上、政策影響評価の徹底実施、そして法案が成立するまでの国会審議の重要性(加えて有権者に明瞭で十分な判断材料が与えられること)が大きく問われていると思う。

<参照元>

*1)環境・省エネルギー計算センター「2025年4月に迫る建築基準法の改正|6つの改正ポイントを詳しく解説」、2025年2月10日: https://www.ceec.jp/column/kenchikukizyunho-2025-04

*2)ロゴスホーム「一次エネルギー消費量等級とは?省エネの基準や省エネ住宅の種類、補助金まで解説!」、2025年2月4日: https://www.logoshome.jp/blog/house-performance/syouene-juutaku-toukyuu

*3)環境・省エネルギー計算センター「ZEHの基準とは?ZEHの種類や条件、取得するメリットなどをプロが解説!」、2023年1月21日: https://www.ceec.jp/column/zeh-standard

*4)国土交通省「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」、2024年12月26日:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html

*5)ANDPAD「4号特例の縮小をわかりやすく解説!2025年法改正の概要や変更点、影響とは?」、2025年2月28日 :https://andpad.jp/columns/0087

*6)国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」、2023年10月:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

*7) 国土交通省住宅局「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」、2025年1月14日 :https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

*8)日本食品衛生協会「HACCPによる衛生管理とは」: https://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp_a.html

*9)朝日新聞「A-Stories 漬物クライシス-ごはんのお供が消える?」、2022年11月: https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=1664